|

| чешский актёр театра и кино, режиссер, легенда национального театра. |

Крейча О. Фрагменты московских лекций / [Пер. с чеш.] // Театр. — 1991. — № 1. — С. 119—131.

Отомар Крейча: мой Чехов

Из книги «Обратите внимание...»

Сцена Шамраев — Аркадина — Дорн — Треплев — Сорин — Нина — Медведенко — Маша — Полина Андреевна — Тригорин (I акт)

Обратите внимание, в этом эпизоде Треплев выскажет свое творческое кредо. Здесь прежде всего должна быть явственно ощутимой его конфронтация с театральной банальностью, преследующей его, как Мопассана преследовала Эйфелева башня.

Любительски-поклонническая влюбленность Шамраева в театр должна оттенить убеждения Аркадиной. Им следует сейчас прозвучать осознанно и уверенно, они сопровождают ее постоянно и, в сущности, управляют всеми ее поступками. Однако внимание: эти убеждения не следует оценивать как порочные — в конце концов они обычны и вечны, сильны и неизменны, как сама жизнь. Именно такие убеждения и высказывает Аркадина, ими полемизирует с Треплевым, ими гасит его ярость, раздражение, жалость и — ослепительные воспоминания. Аркадина такая, какой и должна быть актриса: она пропитана театром насквозь, театр диктует ей поступки и действия, им сотворен ее характер, им определена ее духовная сущность.

По всем этим причинам и должен в полную силу (что не означает громко) прозвучать спектакль Треплева. Нине не следует ничего играть, она должна была бы только постараться понять, увидеть непрофессиональным глазом образ, созданный Треплевым, и просто рассказать, сообщить о нем. Мировая душа — это не персонаж. Нина здесь — это Нина, она лишь описывает то, что ей дал увидеть автор. Как правило, на сцене этот текст становится каким-то тяжелым, оказывается непреодолимым препятствием; нет, нужно, чтобы он предстал во всей своей (немалой) красоте и чтобы стал слышимым его смысл. Кстати, «зрители», все без исключения, его услышали и восприняли серьезно. И Аркадина в том числе — как раз потому, что ощутила ветер от крыльев совсем иных, нежели те, на которых привыкла возноситься сама, и она сама разрушает свои впечатления, вырывается из них и наконец отвергает их: в ней взбунтовался ее театр.

Аналогичным образом должен проявиться в отношении к спектаклю Треплева и характер всех других персонажей. Художественные взгляды и отраженные в них жизненные позиции четко распределяют героев. В этот момент (и, заметим, не только в этот) тема искусства в «Чайке» играет значительно большую роль, чем тема любви.

Обратите внимание, как проявлены этим катализатором (художественное мировоззрение, отношение к искусству) все, даже личные отношения: разойдутся в мнениях муж-рогоносец и любовник (Шамраев и Дорн) — вступят в поединок мать и критически настроенный сын (цитаты из «Гамлета») — вспыхнет и станет еще более ощутимой благодаря спектаклю привязанность Сорина к Треплеву — обнажится предельная эмоциональность конфликта Треплева и Аркадиной — Тригорину предоставится случай еще раз утвердить свой объективный взгляд на все — прозвучит и потребительское понимание искусства (Медведенко) — спектакль как-то естественно сольется с воспоминаниями (Аркадина), воплотится в неуклюжий анекдот (Шамраев) и т. д.

Но еще более интересно и неожиданно энергия художественного мировоззрения испособность к образному мышлению проявится у героев тогда, когда речь идет совсем не об искусстве: обратите внимание, что такое вообще в понимании Аркадиной красота, это ясно из того, как говорит она, как вспоминает: она точно творит театральный мир, его декорации и среду, типизирует театральные штампы и ставит в центр ситуации «первого любовника», которого все «обожествляли», которому и поныне сопутствует успех, тогда же он был «просто неотразимым». Здесь устами Аркадиной говорит самый что ни на есть банальный театр. Сравним все это с оборотами, с лексикой, которую использует в своем рассказе Треплев в четвертом акте, Дорн в своих воспоминаниях, Шамраев. Отличия — разительные и характерные.

|

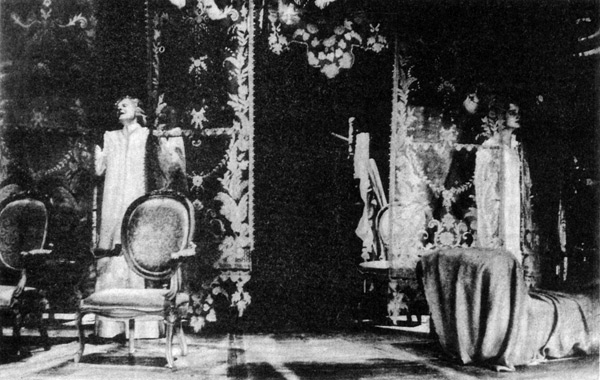

«Три сестры». Сцена из спектакля. Ателье театралъ, Лувен-ля-нёв

То, что для Чехова это принципиально, было ясно уже в тот момент, когда Треплев впервые говорил об Аркадиной. Прежде всего он говорил об ее отношении к театру, об ее театре — не об обычных человеческих проявлениях. Зрелость его сыновних чувств наиболее заметно читается в отличии художественного мировоззрения.

Входят Аркадина по руку с Сориным, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша.

|

Треплев выходит из-за эстрады.

|

Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина Заречная, вся в белом.

|

Показываются болотные огни.

|

Сцена Дорн — Треплев — Маша (I акт)

Обратите внимание, как и почему Чехов сводит вместе героев. Как стремится к тому, чтобы они раскрылись, чтобы высказали свои стремления, желания; как часто предпочитает действию создание портретов героев, описание их своеобразных встреч самих с собой, погружения в себя.

Дорну спектакль Треплева безусловно понравился, пробудил дремавшие в нем стремления взлететь, воспарить... Он человек уравновешенный, построивший свою жизнь почти что программно, верующий в меру во всем и в равновесие всего. Дорн об этом сам не раз напоминает на протяжении пьесы. В этой же сцене окажется, что его размеренная жизнь, по всей видимости очень ценимая им самим, обжигаема огнем неисполнимых желаний. Дорн как бы ставит на чашу весов покой, уравновешенность и волнения, приносимые искусством. О чем он думает, когда так часто оценивает прагматическим взглядом свою жизнь и жизнь окружающих? Его жизненные стремления как бы на постоянном распутье. При этом он знает (ему пятьдесят пять лет), что «для другого» уже поздно.

Дорну необходимо избавиться от состояния, в которое его привел спектакль Треплева. Ему точно насыпали соль на раны, изо всех сил он старается не выдать себя, хотя мгновениями и раскрывается перед Костей и, кажется, уже готов это сделать до конца, но поведение Треплева оказалось преградой к его исповеди.

Упреки Дорна вызваны отнюдь не его отношением к Треплеву: он сейчас хочет помочь Маше, да, в общем-то, и себе, поскольку и к нему относится Костино: «...прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!» Дорн в этой сцене мысленно обращается к самому себе, все время возвращается в неслышимых нами рассуждениях к самим собой поставленным запретам, Треплев и его спектакль, кажется,прорвали их стену, впустив множество вопросов к самому себе.

|

«Три сестры». Сцена из спектакля. Ателье театралъ, Лувен-ля-нёв

Конечно же, Треплеву хотелось, чтобы спектакль произвел впечатление, и, конечно же, он оскорблен, что все ушли, никто не остался сейчас, что так быстро минул его звездный час. Признание Дорна, надо полагать, его радует, но в то же время и неотвязно преследует ощущение провала, и слезы на глазах у него совсем по другим причинам, нежели предполагаемые Дорном, — его «Так вы говорите — продолжать?» звучит достаточно иронично. Константин не заносчив, но гордо убежден в своей правде и полностью в нее погружен. Подсознательно он понимает, что никто ничего ему не может сказать, но и знает также, что не может иначе, другая правда — не для него.

Он раздражен реакцией всех, всеобщей ограниченностью, безразличием, всеобщей банальностью, близкими людьми, совершенно не ощутившими его поэзию; она не пленила их, не обожгла, не коснулась никак, они не подчинились ему, его пьесе, в которую он вложил, кажется, всего себя и с провалом которой как бы и сам перестал существовать.

Он предчувствовал все это, предполагал, знал, кому будет играть свой спектакль — но тем болезненнее доказательства, оставленные ими на его живом теле. Утешения полубезразличного Дорна, который сам вызывает сожаление, утешение не при всех и сопровождающиеся странным комментарием о самом себе — слишком слабый бальзам для такой огромной раны. Потому так мгновенно Треплев ощутил тоску по любви, по пониманию, по человеку, в которого перелилось бы его ощущение одиночества, отверженности, ничтожности... Потому он так беспредельно сейчас удручен отсутствием Нины. Крах спектакля вытолкнул его из жизни, вдруг оказалось, что ему нечем и незачем жить, надежда осталась лишь на существо, воистину близкое ему... Потому и кричит он на всех, прогоняет всех, кто ходит за ним по своим причинам и только усугубляет и без того чудовищную пустоту его одиночества.

Реакция Дорна на крик разорванной, обнаженной души Треплева очень характерна, она лишь подтвердила особенности характера Дорна.

В этой сцене и Маша открыла для себя, увидела замкнутость Дорна лишь на самом себе, поняла, что соприкосновения его с людьми могут быть только светскими, только безразличными... Но в этой сцене вскрикнула в Маше, точно в ответ Треплеву, потребность в преданной и понимающей любви...

Все уходят, кроме Дорна.

|

Маша входит.

|

Сцена Аркадина — Дорн — Маша — Нина — Медведенко — Сорин — Шамраев — Полина Андреевна (II акт)

Обратите внимание на обстоятельства, скрытые под поверхностью повседневного действия — недействия.

Как мгновенно Аркадина по мельчайшим фактам (буквально истинктивно) ощущает, что вошло в ее мир вместе с Ниной, как она этому противится и истребляет его прежде, чем Заречная появится на сцене. С какой силой, ловкостью, очарованием и как аргументированно отстаивает (и творит) она свою жизненную позицию. Как скрывает не терпящий возражения тон за легкостью, усмешкой, кокетливостью. Как все, о чем говорит, не имеет адресата; Аркадина убеждаеткак бы весь мир. Как при этом ни с кем не вступает в контакт, говорит все точно сквозь Машу и Дорна, сквозь них — куда-то вдаль. И при этом как ощутимо все, что накрепко связывает ее с Тригориным и с Костей. Как все у нее подчинено дисциплине и корректности, так что едва ли можно каким бы то ни было образом воспрепятствовать ее неутомимому построению собственной позиции. Как из ее желаний, из ее стремлений возникает ее жизнь. Как умеет она овладеть моментом, партнером, своей мыслью. Как ее эта изнуряющая «работа» изматывает и — оживляет, насколько она в ней вся до конца, как ей подчинена и от нее несчастна. И как мгновенно разламывается панцирь ее самообладания и самопревозмогания, когда на пути у нее возникает банальность...

Маша в этой сцене, по всей вероятности, наиболее близка к своему истинному существу; все сейчас в ней в редкостном согласии и покое, все в ней как бы мурлычет тихую песню старой девы, и она действительно напоминает черную кошку, дремлющую в летней тени. Заросли, среди которых она мысленно блуждает в эти минуты, редкие, и шлейф ни за что не цепляется. Самокритичность ее спит, все же остальное не имеет никакого смысла. У Маши в русском оригинале множество постоянных словечек вроде: болтовня, глупость, бессмыслица; она не устает их повторять. В них ее постоянные ответы на собственные постоянные стремления ухватить жизнь, текущую мимо нее. Ей нечего сказать большей частью не потому, что она лишена идей, но оттого, что ей дано знать и понимать все слишком хорошо, и ей ясно: все это — болтовня, бесцельность, бессмыслица. Здесь никто не бледнеет, посмотрев другому в глаза, да и глаза ни у кого не горят, к Маше все мило равнодушны. Мило — потому что она понимает их. Посмотрит она на Дорна, и сразу же взгляд его станет непроницаемым, и будет смотреть он как-то конкретно, как-то очень равнодушно. Она слушает Аркадину, наблюдает ее танец и думает о том, что не дано тягловой лошади скакать подобно жеребенку. Прекрасное для нее печально, а печальное наделено красотой. Ведет она себя подобно Треплеву — так ведут себя поэты, представляется ей. Кажется, что видит она все как бы с большого расстояния, и потому люди, их поступки и стремления, время и тоска возникают перед ней, точно в бесконечно далеких аллеях. Их много и они столь длинны, что лучше не пускаться в путь ни по одной из них, идти же по всем сразу невозможно. Такими видениями усыплен ее мозг...

Как совершенно иначе живет Нина, как умело рассчитывает свои будущие дни, как реально и точно понимает каждую ситуацию, как ловко сейчас она берет у каждого именно то, что ей нужно, как совершенно не задевают ее никакие высшие сферы, пьеса Треплева, например, с каким практицизмом подходит она ко всему, как интуитивно чувствует Аркадину и преклоняется перед ней, как загипнотизирована, с какой беспредельностью очарована ею, воспламенена ее горением и как подражает ей совсем бесконтрольно...

Как развалился в этой сцене и дословно и в переносном смысле слова Дорн, отдавшийся своему безразличию ко всему, как исполнен он собственной корректной уравновешенности и как видит все, все ощущает и предоставляет всему падать на дно высохшего колодца своих великих желаний. Как не включается ни во что, не проявляется никак, только изредка перелистает катехизис своей мудрости, найдет в нем нужную цитату, однако мелодия ее подобна опадающему цветку в вазе...

Сорин здесь как будто наказан за свое еще живое дыхание. Оживает он только среди людей, каждая минута одиночества укладывает его в гроб брюзгливости, досады, тоски, упрямых мечтаний, отчаянного цепляния за последние остатки жизни и счастливые ее дары — но, даже попадая к людям, сразу же начинает осознавать, как мешает всем, как все его сторонятся, точно обрекают на небытие. Сейчас, вероятно, он в последний раз воспламенится, почти сойдет с ума, потеряет рассудок, увидев Нину — не от Нины, но от ощущения того, что еще что-то осталось в нем живого, — а через минуту с такой же силой (из пепла той одурманившей минуты) будет страдать, ибо никто уже не принимает его всерьез, все только охрипло лают и дразнят его как паршивого пса, затесавшегося в стаю здоровых...

Медведенко в этой сцене точно распят на дыбе, гвозди отношений, которые он наблюдает, впиваются в его члены, он чужой среди чужих, хотя так хочется ему быть среди всех, вместе со всеми (с Машей, конечно, прежде всего), с Дорном, который почти член семьи, с Аркадиной, кажущейся ему сейчас королевой, с Ниной, окруженной лестью всех, — и ничего. И он продолжает стоять в углу, мучительно пытаясь проникнуть в то, что видит в глазах у всех — ему кажется, что он нужен сейчас, сейчас, когда всем не до него и всем он совершенно безразличен.

Шамраев напоминает генерала на поле битвы, идет жатва — он управляющий, прохлада деревьев и летняя лень не для него, он одержим своей миссией и той ролью, которую исполняет с раннего утра до позднего вечера; он демонстрирует всем свое превосходство, поставит на место Полину Андреевну, свою воспитанность всем покажет!

Полина Андреевна пришла сюда, чтобы передать ему поручение Аркадиной, и очутилась как бы среди раскаленных углей, и, понимая,что спастись нельзя, пытается спастись хотя бы от Дорна.

|

«Три сестры». Сцена из спектакля, ателье театраль, Лувен-ля-нёв

И ничего из всего этого не следует играть, это все факты, существующие как бы под поверхностью ситуации, они — не обличье ее, но то, что таит в себе ее глубина, они создают лишь ее окраску...

Сцена Полина Андреевна — Дорн — Нина (II акт)

Обратите внимание, в какое печальное, мучительное, безысходное состояние повергло, по всей видимости, сильное чувство эту пару. Как унижает их обоих любовь, как разрушает. Как пытаются они сохранить достоинство и как не удается им это. И насколько в конце концов не важно то, что они должны скрывать свои чувства и лгать всем вокруг, впрочем, в их поведении все выдает, что, в сущности, отношения их совершенно супружеские; но нет сомнений, Полина Андреевна и Дорн никак и ни в чем не изменились бы, доведись им жить открыто и вместе. Как структура личности, уклад человеческого существа проникают во все, как подавляют даже то, что в человеке естественно. Двое несчастливцев, с такими разными и с такими в то же время одинаковыми жизненными позициями. Почти пустынный пейзаж своего внутреннего мира Дорн «затуманивает» рациональной рассудительностью. Полина Андреевна заполняет свою тоску ревностью и бесцельным упрямством.

Эта сцена не должна звучать гротескно, такое было бы неправдой и слишком жестокой. Это грустная сцена, поскольку оба они в ней абсолютно серьезны и каждый такой, каким является в истинном своем естестве.

Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.

|

Пауза.

|

Нина показывается около дома; она рвет цветы.

|

Оба идут в дом.

|

Сцена Треплев — Нина — Сорин (I акт)

Обратите внимание, с какой пристальностью и последовательностью всматривается Чехов в характеры и отношения героев, и как точно исподволь они подсказывают ему тип активности персонажа, как этому подчинены возможности той или иной ситуации, сколь содержателен уже сам по себе факт, что встречаются друг с другом те или иные герои.

В Треплеве следует прежде всего увидеть поразительную искренность всех его проявлений, для понимания его натуры это более важно, чем даже то, что кажется главным в этот момент — его полная и страстная сосредоточенность на предстоящем спектакле... Нина и спектакль сейчас слились для него воедино.

Все другое у Нины: она рада тому, что не опоздала (отнюдь не тому, что наконец она рядом с Треплевым), но не в состоянии отрешиться от обстоятельств, препятствующих ее свободе. Заметим: Треплев в присутствии Нины аналогичные обстоятельства не ощущает никогда.

Нине нужно постоянно самоутверждаться, в минуты самого глубокого отчаяния она неспособна забыть о своем, она, в общем-то, всегда владеет ситуацией, управляет ею. Это, конечно, не «недостаток» ее характера, но выразительная особенность человека, умеющего добиваться поставленной цели, достигать, получать то, чего хочется. Эта особенность постоянно окрашивает любые проявления Нины. Придает ее характеру акцент реальности, решительности, мужественности, и он в сочетании с ее юной привлекательностью отнюдь не звучит качеством негативным.

Треплев, напротив, не практичен вовсе, он всегда и полностью погружен в свои творческие замыслы или в чувства. Все это свидетельства типа художественной одаренности обоих и, следовательно, масштабов одаренности каждого из них.

Сцена Нина — Треплев — Тригорин (II акт)

Обратите внимание на роковую определенность двух характеров, на ужас безответной любви, становящейся своего рода болезнью. Обратите внимание на глубину и силу страстей героев, они — их рабы, они во власти желаний и неистово одержимы стремлением к их исполнению.

Случай Треплева более трудный, в силу того, что он суеверно связывает судьбу своего искусства с отношениями с Заречной.

Позиция же Нины более жестокая, она не наделена способностью понимать страдания Треплева, о них она даже и речи не заводит с ним, не считает нужным объяснить ему эту свою позицию, она не способна к соучастию, не в состоянии сочувствовать. И способна рассуждать лишь о том, что важно ей самой, о тех, кому сопутствует слава и блеск признания; человека, который хочет покончить с собой, она не понимает. Она одержима сочувствием к «титанам», им же ее отношение безразлично. Для нее имеют смысл только собственные амбиции, о них она печется более всего, пусть даже неосознанно. Жестокость ее молчания и постоянные уклонения от откровенности с Треплевым бросаются в глаза, и объяснить их можно не чем иным, как эгоизмом, ослепленностью собственной идеей. Конечно, императивная позиция Треплева в определенном смысле облегчает ее положение и как бы снимает ее «вину». У Нины нет намерений обидеть Константина, мстить ему, все дело тут лишь в безразличии, нечувствительности, нетонкости, они и уберегают ее от непрактичного альтруизма, тут все дело только в натуре.

От всего этого Треплеву еще хуже — с его воображением и упрямой погруженностью в художественные и житейские проблемы, с его неопытностью, абсолютной непрактичностью. Он отчаянно нуждается в Нине, она в нем — нет, он даже для нее помеха. Все свои решения Треплев принимает сам, в одиночестве; неразрешимость ситуации делает его вспыльчивым, бьющимся головой о стену. Мы никогда не услышим его вздохов, стонов, никогда и ни о чем он не умоляет, не просит — свои мнения, мысли скорее диктует другому, атакует ими его; как к нему относится Нина, он знает лучше, чем даже она сама, и сообщает ей об этом, точно приговор произносит. И говорит это от боли, от страха и беспомощности, от одиночества, от ощущения, что нет уже никакого выхода, он мстит себе — своим ошибкам, своей обманутости, непроницательности, своему идеализму, тому, что позволил всем унизить себя. Ему необходимо об этом сказать, необходимо сообщить, что ему известно это, и он как будто понимает и чувствует тот водевильный ход, который делает Чехов на стыке Нининой сцены с ним и Тригориным. Впрочем, здравое понимание вещей такими, какими они есть, совсем не служит ему защитой и не приносит облегчения, скорее даже еще усугубляет его отчаяние. Он страстно одержим своими убеждениями, своими желаниями, и все, что оказывается на их пути, только усиливает их.Эту сцену не трудно понять, она исполнена такой естественной человеческой печали. Но поэтому ее и трудно анализировать, в ней столько зависит от того, как ее почувствуют исполнители.

Сцена Нина — Тригорин (I акт)

Обратите внимание на метод чеховского диалога, в нем своего рода указания актерам и режиссеру, как должен быть текст воплощен на сцене: необходимо понять, осознать, приблизиться и по-своему «повторить» ход драматурга.

Можно утверждать, что для Нины встреча с Тригориным была пьянящей мечтой, нечто подобное ощущал, очевидно, и Тригорин — иначе зачем бы он так настаивал, что ему здесь нравится, и даже просил, уговаривал Нину убедить Аркадину не уезжать. И все же для такого вывода как бы нет никаких оснований в предшествовавшем диалоге. Тригорин исповедуется, судя по всему, достаточно искренне о своих творческих муках, а Нина точно аккомпанирует его исповеди словами своего преклонения.

Поведение героев весьма скупо обозначено в ремарках, однако нашей задачей не должно стать стремление поставить то, о чем автор умалчивает. И поведение героев должно «утихнуть» там, где молчит поэт, иными словами, оно должно совпадать, соответствовать тексту, не должно быть иной, отличной от текста структурой.

Особенно важными бывают «вход» в ситуацию и «выход» из нее. Прекрасный и трудный момент, когда Тригорин встречается с Ниной. Все в Тригорине смешалось мгновенно: дает о себе знать и его давно уже устоявшееся безразличие и родившаяся вдруг заинтересованность, он ощутил себя мужчиной и распрямляет плечи, и в то же время его совсем не занимает, какое он производит впечатление, его охватывает грусть от образа собственной жизни. Он ничем не стремится привлечь к себе Нину, хотя все же и не перечеркивает эту возможность, внутренне он не безразличен к ней; он хватается за то, в чем чувствует (и перед Ниной и перед самим собой) силу: говорит не о рыбах, не о погоде — о писательском труде.

Это свидетельствует о том, что в чем-то они нашли друг друга, и что интерес их взаимный. Потом на протяжении всего диалога они не потеряют эту основу, будут беречь ее, и в то же время никто из них не изменит себе. Они понимают друг друга, потому что хотят понять, так им нужно сейчас, и когда возникает угроза какого-либо столкновения, они обходят это место. И никто из них не говорит неправды. Тригорин и Нина сейчас — сама искренность. (В диалоге с Треплевым Нина и Треплев ведут себя совершенно иначе, там скорее мы ощущаем взаимное преодоление.)

Тригорин не рисуется, Чехов где-то заметил: мы (писатели) напоминаем маньяков, пишущих книги и пьесы для собственного успокоения. Собственное успокоение вещь, конечно, хорошая, его ощущаешь, покуда пишешь, но что потом?

В своей исповеди Тригорин собран, предельно сосредоточен, он не размышляет, он перечисляет (вероятно, так, как если бы писал) один факт за другим, как будто в конце этого перечня должно прозвучать некое решение, итог. Подобное обнажение, полное отсутствие контроля и преднамеренности, такое чистосердечие — это и есть его «сватовство», его (непроизвольное, подсознательное) «обольщение» Нины. Временами кажется, что Тригорин произносит монолог, никак не ощущая рядом с собой Нину. Порой же такое впечатление, что он сжигаем желанием исповедоваться именно ей, как будто ему легко и хорошо от ее наивной доверчивости, от того, что нет необходимости приспосабливаться, что можно сказать о себе «самое страшное». Но этим он совсем не стремится возбудить Нинин интерес к себе, понимание, сострадание — он чувствует, что все это уже есть.

Нина счастлива, Тригориным очарована, и потому позволяет себе «опекать» его своими приговариваниями, точно «снимая» ими его страдания. Сама по себе эта ситуация содержательна в значительно большей мере, чем слова Нины и ее дилетантские воззрения. Здесь ведь совсем не дискуссия об эстетике или о проблемах творчества ведется — два человека пытаются приблизиться друг к другу.

Высказывалось мнение, что речь здесь идет о ни в чем не соприкасающихся жизненных принципах дилетантки и профессионала; оно — ошибочно и бесполезно. Принципы эти не то чтобы не соприкасались, разный же профессиональный, так сказать, опыт двух партнеров не является определяющим нерв этой сцены. Глупая Нина, как сказано критиком, побеждает своим обаянием, не понимает и даже не стремится понять Тригорина. Это ошибка: Нина отстаивает свои представления о жизни знаменитых людей, страданиям Тригорина она как бы придает блеск подлинности, своим же обаянием здесь никак не пользуется. Сложность отношений критики часто упрощают: Нина завладевает Тригориным, потому что стремится реализовать свои художественные амбиции, ее творческая самореализация неотделима от ее любовной страсти (что вполне логично было бы отнести к Треплеву) и т. д. На самое сильное излияние Нины, где как бы неявно прозвучала мысль о том, что Тригорин мог бы оказать ей помощь, автор не дает ответа, откликнется Аркадина, что, конечно, объяснимо чеховской иронией ситуации.Ее нельзя сыграть, но напротив Нины в этой сцене сидит Тригорин, ему безусловно жаль молодых и чарующих сил, переполняющих Нину, равно как и ее отваги и безудержных стремлений, которых он уже лишен или которыми, может быть, и не был наделен никогда. Он знает, к чему приведет ее увлечение, и все же ему льстит, что относится оно к нему. Тригорин чувствует себя сейчас старше своих лет и оттого еще больше тянется к Нине — ей же ничего другого не нужно. Как все это квалифицировать, как об этом судить? По тому, что случится потом, за те два года, отделяющие второй акт от четвертого? Но люди — а, значит, и драматические персонажи — не поступают никогда так, как если бы им дано было наперед прочесть последнюю страницу своей судьбы.

Ни Тригорина, ни Нину нельзя играть преднамеренно определенно, нельзя «опускать» их в ситуацию на нитях априорных идей, даже если к этому побуждают внешние очертания темы. Но дело совсем не в этих очертаниях, дело в человеческой сущности, которая предстает здесь обычной, не вымышленной, не сконструированной, и все сцепления, соприкосновения, расхождения и ошибки рождаются каждую минуту, в действии и из него.

Обратите внимание на характер Тригорина, подчиненный творимому им самим искусству. Тригорин, по всей видимости, мастер описаний реальности, Треплев реальность стремится постичь с перспективы вечности. И это отражается на судьбе каждого из них (и на их отношениях с Ниной).

Обратите внимание, как умеет Чехов определить диалогом даже физиологию, даже возраст героев. Тригорин стареет, а Нина молода — это ясно уже из одного того, что они говорят.

И разве Нина не похожа сейчас в своей экзальтации на Треплева? Он хочет лишить себя жизни из-за провала, неудачи, она за успех ставит на карту всю свою жизнь, за славу, за «золотую колесницу». Снова: одержимость героев своими желаниями, снедающие их страсти — а внешне обычное поведение, обычные поступки.

Сцены Треплева и Нины должны были бы быть окрашены звуком, подобным тому, когда мгновенно и почти неслышно раскалываются скалы, открывая бездонные расщелины, или когда за ночь уходит из озера вода. Сцены Тригорина и Нины — это полдень в полях, когда колышется рожь, слышен шелест колосьев...

Перевод Г. Коваленко

Комментариев нет:

Отправить комментарий